La Métafiction historiographique comme « le contraire du roman engagé » : L’Imitation du bonheur de Jean Rouaud (2006)

le par Iva Saric

De la fiction historiographique à la métafiction historiographique

Bien qu’il traite d’un événement historique important, le roman de Rouaud ne se contente donc pas d’être un simple roman historique. De même que les théoriciens de l’Histoire font le point sur les tendances de narrativisation et les stratégies de fictionnalisation des textes historiographiques au-delà de leurs recherches documentaires et scientifiques, il se passe un processus analogue au sein de la fiction romanesque qui dénude autoréférentiellement, elle aussi, les conventions sur lesquelles elle repose et questionne son identité générique. Si nous reprenons la terminologie du critique et théoricien de la littérature Gérard Genette, et si l’historiographie devient consciente de son caractère fictionnel, la fiction romanesque devient réciproquement la diction, le discours conscient de son caractère véridique. Dans le cas précis du roman roualdien, la fiction historiographique – qui interroge la capacité (présupposée) du roman historique à transmettre la vérité historique, si souvent voilée d’imaginaire – va plus loin encore : elle se transforme en méta-fiction historiographique en examinant de surcroît le rapport entre le réel et le roman (présupposé fictionnel, donc, par défaut, imaginaire et faux). Les métaphores filées du texte remettent en question de manière implicite ce rapport entre les deux composantes du roman : la composante historiographique et la composante métafictionnelle.

Observons alors la métaphore filée clé du texte : le témoignage de Constance Monastier sur la Commune de Paris, témoignage qui s’appuie sur les clichés photographiques brisés. Rappelons que l’héroïne, qui voyage à travers les Cévennes dans une diligence, est d’abord informée des événements parisiens par un autre voyageur, le photographe, Maxime Dumesnil. Celui-ci, ayant tenu un journal illustré pendant l’insurrection, lui montre ses clichés photographiques, soigneusement rangés dans une malle tapissée de velours et spécialement conçue pour les protéger. Après que des bandits de grand chemin eurent dérobé la diligence et volé les voyageurs, Constance erre avec le héros, Octave, dans la nature lozérienne. Retrouvant par hasard la diligence disparue, ils aperçoivent, éparpillés autour, des petits morceaux de ces clichés photographiques. Octave a déjà raconté à Constance sa version de la Commune, sa fin sanglante et la manière dont il a échappé à la mort. Désormais, c’est à Constance de témoigner et de lui raconter un Paris plein de vie et d’élan. Le témoignage de Constance est indirect : se basant sur les propos de Maxime, c’est un témoignage de second rang. Pourtant, Octave qui était à Paris durant les événements l’écoute attentivement, ne connaissant pas lui-même cette version de la Commune. Pour obtenir une image complète d’un événement historique, il faut donc mettre en relation des sources différentes : afin de reconstruire les événements passés, il est nécessaire de comparer les témoignages directs et indirects tout en s’appuyant évidemment sur des documents – dans ce cas, des photographies. Les documents de Maxime sur la Commune – son journal intime et toutes ses photographies – n’étaient déjà qu’un reflet et un fragment du réel. Quand ses clichés s’abîment, ce fragment initial est encore plus fragmenté, mais il demeure toujours fiable et valable : Constance peut d’ailleurs témoigner en s’appuyant sur les clichés brisés sans qu’Octave ne la contredise. Or, il faut être conscient qu’il s’agit d’un fragment de fragment, non d’un discours direct mais d’un discours médiatisé. Et si les photographies ne permettent pas de démontrer la totalité du réel, s’il est, par conséquent, impossible de représenter la totalité de l’événement historique, c’est à la narration que revient alors la légitimité de remplir ces lacunes, grâce à ses histoires. Le rapport problématique entre l’Histoire et l’histoire se révèle comme l’un des thèmes du roman, L’Imitation du bonheur, où l’historiographie, s’appuyant sur l’Histoire, perd son statut de science objective. À la problématisation du discours historiographique – qui s’avère incomplet et soumis aux interprétations – s’ajoute comme thème du roman sa propre fictionnalisation, qui se révèle par ce procédé autoréférentiel de métaphorisation et qui, ainsi, devient relative, tandis que de l’autre côté est relativisée la place de l’historiographie basée sur les documents.

Observons maintenant la diligence, comme lieu d’action où se passent plusieurs épisodes clés du romanIl s’agit bien sûr d’un clin d’œil à la diligence de Boule de suif de Guy de Maupassant. L’allusion à la phrase célèbre du Rouge et le Noir de Stendhal sur le roman peut également s’y lire. Elle est d’ailleurs directement présente plus loin dans le texte, quand le narrateur compare le genre romanesque au genre filmique en parlant du roman « qui se voulait un miroir qu’on promène sur une grande route. » (J. Rouaud, L’Imitation du bonheur, Gallimard, Paris, 2006 (abrégé dans le texte selon le signe IB), p. 205).. Ce véhicule se déplace dans la nature sauvage, emportant les passagers, les personnages du romanNotons que les autres voyageurs de la diligence sont eux-mêmes aussi métaphorisés : « Et au passage, le roman en profite pour nous rappeler ce contre quoi il lutte, ses deux ennemis jurés, à l’intérieur et à l’extérieur de ses pages, personnages négatifs et mauvais lecteurs : l’endormi et le soulard. » (H. Kaddour, « Le Forgeron de l’imparfait. Lecture d’un paragraphe de L’Imitation du bonheur », dans Baty-Delalande H., Debreuille J.-Y. (dir.), Lire Rouaud, Presses universitaires de Lyon, Lyon, 2010, p. 181).. Elle est dirigée par un postillon, un cocher convaincu, comme la mouche de coche dans la fable de La Fontaine, que la direction de la voiture est entre ses mains jusqu’à ce qu’il soit démenti par le hasard – la roue cassée ou les bandits de la route. Rappelons que cette diligence porte sur son toit, parmi les bagages, un coffre contenant des clichés photographiques qui sont le reflet du réel, une série d’histoires comme autant de négatifs, autant d’extraits de la réalité, choisis et transformés. La diligence tombe enfin dans le ravin, les clichés s’abîment, les histoires captées par l’appareil photographique se fragmentent encore, mais une nouvelle histoire est racontée par Constance grâce à ces morceaux épars. Par ailleurs, la diligence qui devient à un autre niveau du récit l’objet d’un enregistrement filmique, est sciée et coupée. Le roman naturaliste fondé sur le déterminisme (sur lequel le narrateur met l’accent en introduisant dans son récit « l’inspecteur Zola ») ne peut cependant pas écarter complètement la contingence, dont le narrateur, comme le cocher de la diligence, devient conscient : il est quelquefois difficile de diriger la diligence, bien que les brides soient entre ses mains… Le narrateur explique ainsi à son héroïne :

[...] et c’est encore cette croyance en mes pouvoirs imaginaires. Ce qui remonte à loin, cette quasi-certitude de peser sur le cours de vies déjà vécues. [...]

J’ai eu si souvent peur au cours de votre périple que la rencontre n’avorte, que pour un éboulis en travers du chemin la diligence ne s’embarque dans une autre direction, où que des bandits stupides […] ne ratent lamentablement leur agression, laissant filer leur butin jusqu’à Saint-Martin-de-l’Our, que j’ai souffert au cours de votre périple autant que si j’avais dû tout organiser en prévision de ce moment où enfin vous cheminez de concert avec votre proscrit. Tout organiser c’est-à-dire : la Commune, le train, la diligence et le reste. Ce qui demande, pour que tous les éléments s’enchaînent au mieux, la précision horlogère d’un chef de gare.IB, p. 439-440

La diligence qui tombe dans le ravin (ou dans l’abîme…), les clichés photographiques narrativisés et expliqués à travers les histoires des personnages, enfermés dans des châssis (« les récits enchâssés »), mis dans une boîte (« les récits emboîtés »), se brisant dans l’abîme (« les clichés s’abîment »), témoignent dans le roman roualdien d’un jeu permanent avec les conventions, les stéréotypes ou, oserions-nous dire, les clichés du roman des XIXème et XXème siècles : au niveau terminologique, ce jeu indique un parallélisme entre l’histoire du roman et la théorie littéraire, devenant ainsi la métaphore d’un texte fragmenté, découpé, qui représente alors, paradoxalement, une imitation du réel tout à fait légitime. En tant que récit, le roman tend vers la représentation totalisante du réel, mais en tenant compte de ses conventions génériques, de ses stéréotypes (ou de ses clichés), il devient conscient de son aspect fragmentaire, ce qui lui permet de construire une totalité pourtant cohérente. La diligence emmenant les personnages et dirigée par le cocher, c’est-à-dire le narrateur, représente donc la métaphore du roman, qui relie le niveau métonymique au niveau symbolique du texte, met en relation l’histoire et sa signification, se forgeant ainsi comme sa propre métaphore, son « auto-métaphore ». Le roman de Rouaud se tisse de métaphores dont le point de départ est la métonymie qui se transforme en métaphore, la métaphore devenant ainsi une méta-métaphore. Celle-ci se perçoit au niveau suivant du récit comme une nouvelle métonymie, qui, de signifié (de concept), se transforme encore en signifiant, c’est-à-dire en une nouvelle histoire faisant le lien entre la poétique implicite et explicite du texte. Autrement dit, le narrateur, se mêlant à l’auteur du texte, discute ouvertement de sa poétique tandis que le texte devient la pratique de sa propre théorie littéraire, son « auto-poétique ».

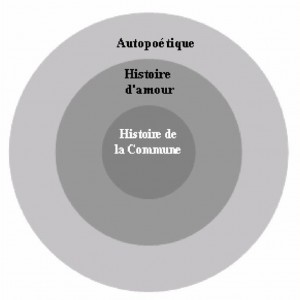

À côté des nombreuses remarques et réflexions du narrateur sur la création romanesque, le signe le plus évident de l’autoréflexivité du roman dans le cas de L’Imitation du bonheur est justement la technique de la mise en abîme : d’abord l’insertion, dans le récit-cadre, des livres racontés par le narrateur et des scènes filmiques ; puis la citation des cahiers du protagoniste principal, Octave (dont les cahiers représentent à la fois le matériel (pseudo)historiographique, l’autobiographie du révolutionnaire et la biographie de sa Constance bien-aimée) ; enfin le récit de la Commune. Ce discours sur l’insurrection parisienne exige, comme on l’a vu, plusieurs intermédiaires. Les événements sont évoqués et transmis dans une suite de récits enchâssés : outre le narrateur qui s’adresse à l’héroïne en digressant sur la Commune, Constance prend d’abord connaissance des événements grâce aux explications du journal illustré du photographe Maxime Dumesnil, puis grâce au témoignage d’Octave. Mais, paradoxalement, le témoignage d’Octave est ensuite complété par le témoignage médiatisé de Constance qui s’appuie sur les clichés photographiques brisés. Or, ce discours sur la Commune est réciproquement lié au discours sur le roman et le romanesque par une suite de métaphores filées. Ainsi, le roman se forge à la fois comme le roman sur le roman, le roman d’amour et le roman sur la Commune, c’est-à-dire, le roman historique. Ces trois niveaux s’emboîtent et s’entremêlent, puisant les uns dans les autres (doc. 2).

La révolte parisienne cesse alors d’être le simple décor spatio-temporel du roman et devient son véritable foyer, son centre. Il s’agit de faire le point sur l’interférence de l’Histoire et des vies de gens ordinaires, des anonymes qui restent en dehors du discours de l’historiographie officielle et institutionnelle : en mettant l’accent sur l’arbitraire du partage entre le discours littéraire et le discours historiographique – où, sous la forme de la métafiction historiographique, le discours littéraire peut être en même temps le discours historiographique –, Rouaud démontre comment l’Histoire se manifeste comme une histoire intime de ses personnages, comment elle influe sur la création de l’identité et également sur sa transformation : la vie de Constance croisée avec celle d’Octave l’a menée vers une sorte d’initiation et d’illumination.